Politische Vorstösse, die forderten, dass die Invalidenversicherung umzubenennen sei, waren bisher nicht erfolgreich. Das lag unter anderem daran, dass die von der Motionärin vorgeschlagene Alternative («Versicherung für Menschen mit Beeinträchtigung») weder zutreffend noch praktikabel wäre und eine Namensänderung zudem laut bundesrätlicher Antwort angeblich «zuviel Aufwand» bedeuten würde. Ich hatte mal ausgeführt, warum es sinnvoll wäre, die Invalidenversicherung nicht nur rein kosmetisch in «Erwerbsunfähigkeitsversicherung» unzubenennen, sondern sie auch effektiv von einer «Behinderten-» in eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung umzuwandeln.

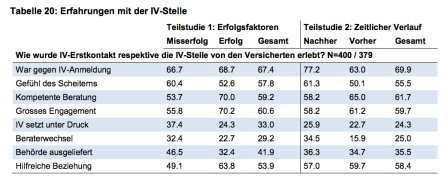

Trotz jahrelanger Bekräftigung, dass die IV jetzt eine «Eingliederungsversicherung» sei, hat sie nämlich in der breiten Bevölkerung nach wie vor ein Imageproblem. Mit «IV» wird «voll behindert» und «Endstation Rente» assoziiert und das ist «bäääh» – das will niemand. So erstaunt es dann auch wenig, dass zwei Drittel der in der Studie «Beruflich-soziale Eingliederung aus Perspektive von IV-Versicherten» befragten Personen angeben, dass sie erst gegen eine Anmeldung bei der Invalidenversicherung waren. Über die Hälfte hat diesen Moment gar als persönliches «Scheitern» empfunden.

Das ist problematisch, weil eine möglichst frühe Intervention die Chancen erhöht, dass ein bestehender Arbeitsplatz noch erhalten werden kann. Frühinterventionen erwiesen sich als besonders erfolgreiche Massnahme, kommen aber bei psychisch Kranken seltener vor:

Obwohl viele Versicherte Vorbehalte gegen eine IV-Anmeldung hatten, fühlte sich die Mehrheit im Kontakt mit der IV-Stelle doch kompetent beraten und attestiert dem oder der IV-Berater/in grosses Engagement, das als hilfreich erlebt wurde. Nicht Erfolgreiche haben sich allerdings häufiger unter Druck gesetzt und einer Behörde ausgeliefert gefühlt als erfolgreich Eingegliederte und auch deutlich öfter Beraterwechsel erlebt:

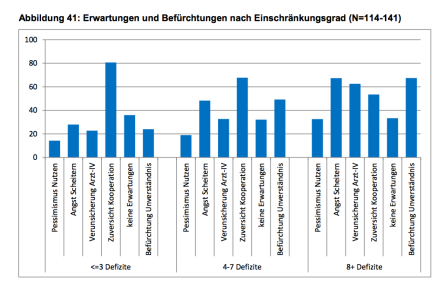

Je mehr Funktionsdefizite die Versicherten haben, desto grösser sind ihre Ängste vor oder bei Beginn der Massnahme, dass ihre Einschränkungen nicht verstanden werden und dass sie (erneut) scheitern könnten – und desto pessimistischer sind sie auch, was den Nutzen den Massnahme anbelangt:

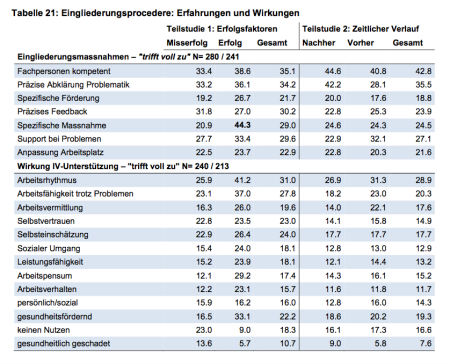

Die pessimistische Sicht der Versicherten mit vielen Defiziten ist nicht ganz unbegründet. Dieser Gruppe bringen die Massnahmen am häufigsten keinen Nutzen und werden von über 40% gar als gesundheitsschädigend erlebt:

Auch wenn es sich hier um subjektive Angaben handelt machen diese Resultate darauf aufmerksam, dass berufliche Massnahmen bei schwer beeinträchtigten Personen mit Vorsicht anzugehen sind. Massnahmen können negative Effekte haben, vielleicht gerade weil sie so häufig mit vielen Erwartungen verbunden sind, weil sie zu Überforderung führen können und auch mit der Erfahrung des Scheiterns verbunden sein können. Bei relativ gesunden Versicherten führt das kaum je zu einer gesundheitlichen Schädigung, bei schwerer kranken Personen ist das hingegen nicht selten der Fall. Zu beachten ist auch, dass es sich bei der Gruppe der Versicherten mit 8 und mehr Funktionsdefiziten um einen Drittel der Befragten und somit um eine grosse Gruppe handelt.

Erfolgreiche Versicherte haben doppelt so häufig eine Massnahme erhalten, die spezifisch auf ihre Schwierigkeiten zugeschnitten war, wie die nicht Erfolgreichen. Problematisch ist in dieser Hinsicht auch, dass nur ein Drittel der Versicherten angibt, dass ihre Problematik präzise abgeklärt wurde.

KOOPERATION DER AKTEURE

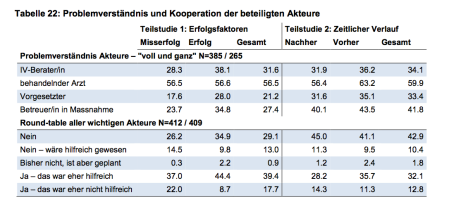

Obwohl die behandelnde Ärztin von der Mehrheit der Versicherten als diejenige Person eingeschätzt wird, die das Gesundheitsproblem am besten versteht, fand in rund 40% der Hälfte der Fälle kein «Round-table» mit allen Akteuren statt.

Wenn gemeinsame Gespräche mit allen Akteuren stattfanden, empfanden die Versicherten die Massnahmen seltener als nutzlos oder schädigend:

TRANSPARENZ AM ARBEITSPLATZ

Aus der Studie:

Die bei der Befragung erwerbstätigen Versicherten verhalten sich am Arbeitsplatz gegenüber ihren Vorgesetzten in zwei Dritteln der Fälle transparent was ihre gesundheitliche Beeinträchtigung betrifft – und etwas seltener auch gegenüber ihren Arbeitskollegen. Diese Transparenz nimmt im zeitlichen Verlauf ab, aus welchen Gründen auch immer (sei es weil sie nicht mehr so wichtig ist oder weil man nicht so gute Erfahrungen gemacht hat etc.). Versicherte mit muskuloskelettalen Erkrankungen sind häufiger transparent als psychische kranke Versicherte (80% gegenüber 40-50%). Die häufige Intransparenz bei psychischen Beeinträchtigungen mag verständlich sein, hat jedoch gewisse Konsequenzen: Versicherte, die über ihre Probleme sprechen, erfahren deutlich häufiger Unterstützung von ihrem Vorgesetzten wie auch von ihren Arbeitskollegen.

Transparenz am Arbeitsplatz ist nicht nur für das «Verständnis» wichtig, sondern auch für konkrete Anpassung des Arbeitsplatzes, damit die Versicherten trotz Einschränkung erwerbstätig bleiben können. Personen mit somatischen Beschwerden benötigen am häufigen Hilfsmittel, solche mit komorbiden Belastungen ein verringertes Arbeitspensum und vermehrte Pausen. Für Versicherte mit psychischen Einschränkungen ist eine klare Kommunikation besonders wichtig. Flexible Arbeitszeiten werden bei allen Einschränkungen als hilfreich angegeben.

Studie:

Zusammengefasst zeigen die Auswertungen letztlich doch, dass ein rechter Teil der nötigen Arbeitsanpassungen die Erwerbsfähigkeit direkt einschränkt: Reduktion des Arbeitspensums, mehr Zeit für die Arbeitsausführung oder vermehrte rein ausführende statt planende, vernetzte und organisierende Tätigkeiten sind Arbeitsanpassungen, die eine Erwerbsarbeit zwar nicht verhindern, aber die Einkommensmöglichkeiten einschränken (was zum Beispiel bei einem Bedarf nach Hilfsmitteln nicht der Fall sein muss).

Was uns zum letzten Punkt führt:

FINANZIELLE SITUATION

Gut drei Jahre nach Abschluss der Eingliederungsmassnahmen erzielen 55% der Versicherten 2017 ein Erwerbseinkommen im ersten Arbeitsmarkt. Je zur Hälfte sind die Versicherten in Voll – oder Teilzeit erwerbstätig. 50% der nicht Erfolgreichen beziehen mittlerweile eine IV-Rente und auch 10% der 2015 laut Studiendesign «Erfolgreichen». Insgesamt beziehen knapp 37% der Massnahmeabsolventen eine (Teil)Rente. Viele Versicherte sind auf weitere Einkommensquellen angewiesen, beispielsweise Sozialhilfe (13.7%), Einkommen durch die/den Partner/in (14%) oder Unterstützung durch Eltern/Verwandte (10%).

Versicherte mit wenigen respektive mit ausschliesslich somatischen Defiziten zeigen hohe Anteile von Personen, die nur vom Erwerbseinkommen leben. Umgekehrt sind Versicherte mit psychischen oder psychischen und somatischen Beschwerden in der grossen Mehrheit auf Ersatzeinkommen oder private Unterstützung angewiesen. Insgesamt kann nur bei ca. einem Viertel bis einem Drittel der Versicherten davon ausgegangen werden, dass sie sich ohne weitere Unterstützung alleine vom Erwerbseinkommen finanzieren.

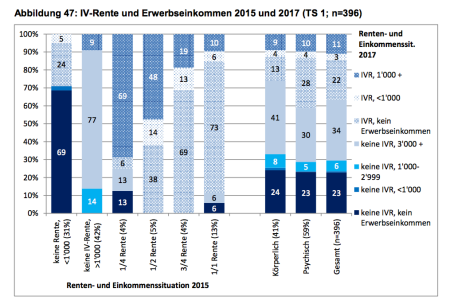

Der Anteil derjenigen, die nicht berentet sind und ein Einkommen von über 3000.-/Monat erzielen, ist bei den Versicherten mit somatischem IV-Code im Jahr 2017 deutlich höher als die entsprechende Gruppe bei den Versicherten mit psychischem IV-Code. Der Anteil Berenteter, die neben der IV-Rente kein Einkommen erzielen können ist bei Versicherten mit psychischen IV-Code doppelt so hoch, wie bei den Versicherten mit somatischem IV-Code:

Die obige (Abb. 47) wie auch die unten folgende Auswertung (Abb. 48) basieren auf Registerdaten (2015) und den Befragungsresultaten (2017). Aufgrund der unterschiedlichen Datenquellen sind die Vergleiche nur als Annäherung zu verstehen.

Allerdings lässt sich als Tendenz eine gewisse Dynamik feststellen: 2017 erzielt die Hälfte der Versicherten, die 2015 noch kein Einkommen hatte, ein solches. Umgekehrt haben 80% derjenigen, die 2015 ein sehr tiefes Einkommen (<12’000.-/Jahr) erzielten, 2017 kein Erwerbseinkommen mehr:

Studie:

Auch Personen in höheren Einkommensklassen mussten Einbussen hinnehmen. Dies ist insofern nachvollziehbar als es sich hier um Personen mit einer krankheitsbedingten und nicht selten längerdauernden Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit handelt. Gerade bei Personen mit einem höheren Einkommen kann dies auch bei bestehender Arbeitstätigkeit dazu führen, dass man nicht mehr ganz mit dem bisherigen Pensum respektive auf dem bisherigen Anforderungs- und Lohnniveau arbeiten kann.

Gesamthaft verdienten 42 Prozent der Befragten im 2017 etwa gleich viel wie im 2015, 30 Prozent verdienten weniger und 28 Prozent mehr. Das bedeutet: Unter dem Strich haben die IV-Massnahmen das Einkommen der Versicherten nicht verbessert – aber auch nicht verschlechtert. Vielmehr zeigt sich eine Umverteilung der Einnahmequellen und eine Situationsklärung im Verlauf des IV-Eingliederungsprozesses: Zum einen in Richtung Erwerbseinkommen und Abnahme der Arbeitslosenhilfe und zum anderen in Richtung IV-Berentung und Sozialhilfeabhängigkeit sowie Abnahme prekärer Einkommenssituationen.

Weg mit der #behoerdenwillkuer und dem #ivdebakel

Quelle: via @ IVInfo, October 19, 2018 at 11:20AM

| Feed abonnieren – Autoren | Michael, Hoelderlin, Anita, Marie ... |

|---|